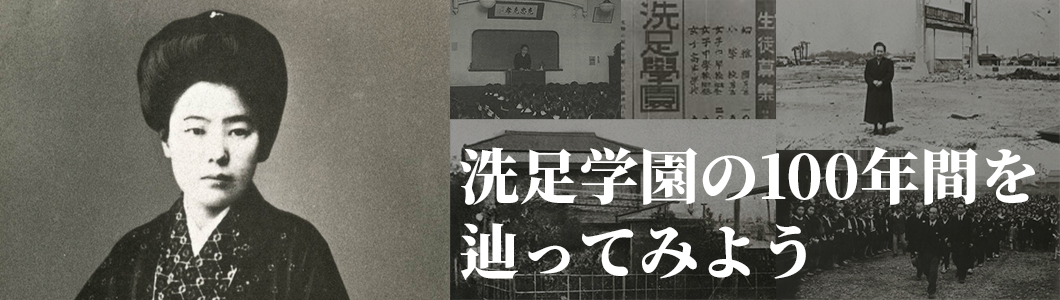

創立者

前田若尾

について

コラム2

いずれが親心

前田若尾「教育と実際」より

私は震災前約一年大正十一年の秋に、青山女学院の教職を投げ打って、保土ヶ谷絹撚会社の女工取締となりました。学院の生活ぶりにあきたらなかったのではなく、順境の人を教育する人は他に幾人もある。 逆境の人にこの燃ゆるごとき心のすべてを献げてみたいとの念願であったのであります。奉職後の私は、社員の人々から、そして男女工のすべてから、冷やかな目をもって対されていることを意識していました。 しかも私は随分隅から隅まで、注意し監視し指摘しました。男女工の不行儀は厳重に戒めました。個人の会社に対する精神を正すことに努めました。しかし病人のある時は、自身脈をとり熱を測り、自身薬を飲ませ食物を調えその苦痛をいたわりました。 当時病人の食物は粥に梅干三個と決まっていました。あまり大事にすると、いつまでも寝ていたがるからとのことでありました。しかし私は、私財をもって鶏卵を買い牛乳を求め、栄養に努めさせました。病人はずんずん回復し、横着な振舞いは見えませんでした。 虱をとってやること、ただれ目を洗ってやることは、ほとんど毎日の仕事でした。数カ月の後、彼らは私を神のごとく敬うようになりました。元は教育者である私が、女工の方々と共に食い共に寝、一人一人に同情ある凝視を怠らないということは、彼らには、一大驚異であり、そしてまた非常な歓喜でもあったようです。 当時の帰結として、そこに絶対服従が行われました。女工はもちろん、男工までも緊張し、後暗いことを恥じるようになりました。私はその時始めて母としての特権を得たと思いました。

翻って彼ら女工達の親を見れば、大多数が実に言語道断の態度をもって子供を遇していました。十一二歳から十四五歳の人は、一時金二百円ないし三百円。勤務中の日給は、一日二十銭ないし三十銭。食費は幾分の補助以外約四円自弁しなければなりません。 工場諸雑費をさしひけば、彼らの手に残るものは、一枚の衣服の料がやっとでした。それさえ親はねだるのです。ある人は酔眼朦朧として来たり。無銭遊興の後始末をさせようとします。私は事毎に憤慨しました。それが親としての態度か。 何という浅ましいことだろう。よし自分は、この二百余名の女工の親として、この身を捧げよう。私は入社当時以上の固い決心の前に微笑しました。否感嘆さえもしていました。

しかるに幾ばくならずして自身の無力が暴露されました。親としての彼らの崇高さが発揮されました。震災当日、山を越え川を渡り、仕事着のままの親が、陸続として集まりました。無事であったと聞いては、喜んで腰を抜かします。 次の瞬間には多くの中から我が子を探し求め、抱きついています。一銭の小遣いも剥ぎとろうとした親と、その子とは、相擁して泣いています。天秤棒をかついだまま、鍬をさげたまま、烏鳴きが悪かったとか、ひどく気になったからといって、急いで来た人の娘達は怪我をしていました。 死んでいました。私はこの霊感の前に跪かずにはおられませんでした。

金子そよという子供の両親は、野良で仕事をしていたまま飛んで来ました。家の方は心配がない。この子が気になる。この間から病気していたというから、どんなことかといわれた時、本当に胸がふさがりました。 「誠に申し訳がない。お粥を食べさせようとして、お鍋をもっていた位であった。決して忘れたのではないが、火を消す方を先にして、それから来てみたら、一声もしない、この辺に寝ていたはずだが」と、私は二階の階段の辺をさし、「このあたりに敷かれているようだから、掘り出すことにする」といったら、 「いいえ、あすこで呼んでいる。先生といっているではありませんか」と別の箇所を指すので、気休めのためと掘ってもらったら、本当にそこの下敷きになっていました。窒息状態で、怪我はしていませんでした。活を入れ水を飲まさせたら、ようよう息を吹きかえして、一声本当に、先生!と叫んだ時、聞いている私はゾッとしました。 ああ、親はその愛の力によって、声なき声を聞くのです。何という尊さでしょう。青山の教職を捨て、俸給は望まず、奉仕の出来る係累なき身を、憐なるものに献げ、親になったつもりで今日まではいました。女工の気持ちを察することは、百発百中。 自分のすることは立派な愛のあらわれであると考え、ほこりをもっていたその心が、この震災によって、一度にこわされてしまいました。その意味においても私は生まれ変わったのでした。

(中略)

当時、まだ十分な設備が出来ていなかったため、時の合図のサイレンは、上まであがって行って紐を引くことになっていました。その時丸山正雄という青年は、ちょうど正午のサイレンを鳴らすため、階段を登っていたところでした。煉瓦の崩れた時、なげ出されたのであったが、探し出した時はまだ息がありました。 助けてくれ水をほしいと、そればかりいっています。ようようかつぎあげ、安全の地に横たえた時、また嘆願している。「先生はいつも薬をくれたではないか。この怪我をなおしてください。せめて一杯の水でも」といっている。その時にもう夕方になっていました。脈を見ている私の右の手を握って、水を水をというので、もう仕方がなかろうと、杓から水を飲ませました。 口移しにしてやるだけの心持ちが、なぜ出なかったかと、今では本当にすまなく思いますが、その時には考えもつきませんでした。先生といいながらそのまま息を引き取った時、握られた手の冷たさ恐ろしさ、どうかしてこれを離さなければとばかり苦心して、やっとひとつひとつ指を開いてほっとした私の姿は、やはり母の愛を持たない醜いものでありました。

工場の入り口の社宅にいた、コックの齋藤という人の妻は、普段夫婦喧嘩したり子供を叱って頭をなぐったりしていたが、ちょうど産褥にあって、そのままトタン屋根に敷かれてしまっていました。 乳飲み子を懐にしていた母は、その子を保護するため肩で、両腕で、天井をささえていました。掘り出した時、子供は元気でした。その子を引きだして抱き上げた拍子に、屋根はトンと音がして上からつぶれてしまいました。 母は死してもなおその双手で子供を保護していたのでありました。

(中略)

かつて、青山女学院が、代官山に新校舎建築の時、地鎮祭の前日、工夫がひとつの骨を掘り出したので大騒ぎとなり、検死も随分やかましかったのでした。浮浪者が穴居していて死んだもので、十年程経っていたとのことでした。 一人の死もこれだけ保護されるのが本当ですのに、震災当時は、無縁の仏となったものが、どれだけかわかりません。 やはりその時、長友という工場医のところに、重傷者を十五六人ばかり入院させたため、毎日食事や何かと用事に行き通い、富士紡績の横を歩きましたが、毛髪だけ動いているものがあるし、血が散って姿のまるきり見えぬものがあるし、二日の間は、助けてくれという声がきりなしにしていました。 荷車につんで運んでいる死体は、ちょうど魚市場に鮪を持ってゆくようにつみ重ねられていました。あのすべてには母があるでしょうと思うと、母親のためにでも、二度とこんな悲惨事のないようにと願わないでいられませんでした。

平気で死人をいじるようになり、朝から晩まで炊き出しの指図しながら、濁った井戸水を使い、物干にあった洗濯物の中、綺麗なものを笊に入れて幾層にもして水を濾し、それでご飯を炊き、血を洗った盥で食料品を洗い、死屍を乗せておいた戸板を、俄雨の屋根にしたり、 あるいは震災後の混乱収拾のため男手が不足していたなか死屍を火葬したり、事務的にすべてを処理して、割合に泰然たる態度と見えながら、実は下腹の力が抜けてしまっていた私。 恐ろしいということを、その時以後本当に覚えた私は、それを自負心のなくなった結果だと考えています。私は母親にはなれません。母親に代わって教育するなどという言葉は、口から出し得ません。本当に私の仕事は、母親の手助けとしてのみ、役に立ったのであります。(始業式を明日に控えた九月二日)

※ 旧漢字・旧仮名遣いは現代文に変更

前田若尾「教育と実際」(1933)